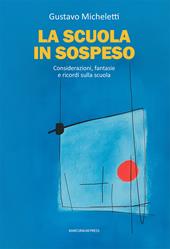

https://opinione.it/editoriali/2024/05/23/gustavo-micheletti-islam-comunismo-stanchezza-democrazia

https://opinione.it/politica/2025/05/23/gustavo-micheletti-dittature-blocco-sovietico-nazismo-sudmaerica-grecia-democrazie-liberali-xx-secolo

La coscienza delle proprie catene nella società del relativismo di massa Nel linguaggio pubblico...